Literaturwettbewerb 2020

#Wir - 5. Gautinger Literaturwettbewerb

Am Freitag, den 25. Juni 2021 fand die Preisverleihung zum 5. Gautinger Literaturwettbewerb im bosco, Bürger- und Kulturhaus statt. An diesem Abend wurde die Preisträger*innen bekannt gegeben, die die Jury – bestehend aus Luitgard Kirchheim, Andrea Pfannes, Anna Fichert, Sabine Zaplin, Gerd Holzheimer, Marc Schürhoff und Werner Gruban – aus den eingereichten Beiträgen zum Thema „#Wir“ ausgewählt hat.

Die Anzahl der Texte überstieg mit insgesamt 502 Einsendungen deutlich die Zahl der vorhergehenden Wettbewerbe. Mit Geburtsjahrgängen von 1930 bis 2013 ist das Feld der Teilnehmenden überaus vielfältig. Die Texte stammen aus dem gesamten Bundesgebiet, wobei rund 30 Texte aus den Landkreis Starnberg eingesendet wurden. 13 davon kommen direkt aus Gauting.

Die Texte wurden beim Literaturfest prämiert und in diesem Rahmen von Sprecherin und Schauspielerin Katja Schild vorgetragen. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Halina Bertram am Klavier. Wie schon bei den vorherigen Wettbewerben gab es verschiedene Preiskategorien. Der Hauptpreis des Wettbewerbs ist mit 500 Euro dotiert.

Zugelassen zum Wettbewerb waren alle Textarten von Kurzgeschichten und Erzählungen über Gedichte und Mini-Dramen bis hin zu Monologen und allem, was es noch zu erzählen gibt. Vorgegeben war lediglich das Thema #Wir sowie eine Textlänge von maximal sechs Normseiten. Einsendungen waren bis zum 30. November 2020 möglich.

Grfödert von

AUFZEICHNUNG PREISVERLEIHUNG | #WIR | 5. Gautinger Literaturwettbewerb

Sehen Sie hier die Aufzeichnung vom 25. Juni 2021 auf YouTube.

Prämierte Texte des 5. Gautinger Literaturwettbewerbs

Lesen Sie im folgenden alle Texte, die im Rahmen des Literaturwettbewerbs ausgezeichnet wurden.

Wir gratulieren allen Preisträger*innen und bedanken uns für die zahlreichen Einsendungen zum Wettbewerb.

1. Preis: "Zyklop" von Jennifer de Negri

Ich nehme deinen Platz ein, mache mich breit, platt,

drücke meinen Bauch in den Sand, meine Brüste, mein

Becken. Den Kopf stütze ich auf, indem ich vor meiner

Nase einen Haufen zusammenscharre, ein Kissen aus Sand,

aufgeschüttete Dünendaunen, in die mein Kinn einsinkt.

Dann drehe ich die Schultern ein, lege die Arme ab, so

dass meine Handflächen zum Himmel zeigen. Ebenso

verfahre ich mit Schenkeln, Knien, Schienbeinen,

Fußrücken. Bis auf Gesicht und Hals übt mein Körper nun

den maximal möglichen Kontakt zu seinem Untergrund aus.

Diese Position ist unbequem, der Nacken überdehnt. Die

Haut über den Schlüsselbeinen wird durch den Druck

meines Gewichts aufgerieben. Mein Schambein pocht, weil

ich es mit Gewalt zu Boden presse. Morgen werde ich

Schmerzen haben, Sand an unmöglichen Stellen,

Blutergüsse. Aber das macht nichts. Ich bin allein. Ich

kann mich verhalten wie ich will, aussehen wie ich

will. In diesem Moment bin ich ein Walross. Die

Hautfarbe ist ein Problem. Wäre ich am Toten Meer,

hätte ich mich mit Schlamm eingerieben, so wie du mich

dort mit Schlamm eingerieben hast. Ich bin ein

rosafarbenes Walross, das darauf wartet, dass du seinen

Rücken einschmierst, zumindest mit Sonnencreme. Wärst

du jetzt hier, würde ich mit meinen Armen und Beinen in

den Sand schlagen, als wären meine Glieder Flossen und

dazu gutturale Laute von mir geben. Du findest so etwas

lustig. Entlang meines Nasenrückens rollt ein

Schweißtropfen, bleibt an der Spitze hängen. Mit meinen

Wahl-Walross-Augen sehe ich mich darin gespiegelt.

Zweimal, viermal, sechzehn Mal ich. Der Tropfen könnte

auch eine Träne sein. Unendlich Mal ich. Ich atme so

tief Luft in meine Lungen ein, wie das in meiner Lage

möglich ist, und puste die Schweißträne in den Sand.

Du läufst an dem blassen Band entlang, das sich vor

deinen Augen in die Länge zieht. Um diese Jahreszeit

sind kaum Menschen am Strand. Dafür machen sich Sisal-

Agaven an den Rändern der Dünen breit, die

sternförmigen Sukkulenten strecken ihre Stacheln aus.

Landeinwärts stechen Drachenbäume in den Himmel und in

einiger Entfernung wuchern mit Gift beladene

Oleandersträucher durch die Landschaft, zackige Palmen,

Grasbüschel. Sonst ist da nur Sand und unter dem Sand

Schichten von Lava, von Asche. Asche, die einmal Leben

war. Vereinzelt nimmst du ein Paar Knie wahr, die wie

Türme über Sandhaufen ragen, die man hier zum Schutz

gegen Wind aufschüttet. In deren Umkreis sind Badegäste

damit beschäftigt, Wasser aus dem Meer in Flaschen oder

Hände zu füllen, um es über einem der Haufen

auszuschütten. Alle zehn bis zwanzig Minuten wird der

Sand an der Oberfläche durchgetrocknet sein und

verwehen. Es ist ein Ritual unter den Kennern der

Insel. Seit Jahren macht ihr hier Urlaub. Jeden

November findet der Bus an derselben Stelle im Schatten

der Bäume Platz. Zwischen die Äste hängst du eine

Hängematte, am Boden platzierst du Tücher, daneben zwei

Liegestühle aus Holz. Hinter dem Wagen wuchten sich

Gesteinsbrocken in die Höhe, vorne liegt der Horizont.

Da ist Afrika, denkst du manchmal, als hätte dich

jemand gefragt.

Ich sehe dich von Weitem. Du bist ein schiefer Schatten

gegen das Licht. Du läufst vornübergebeugt, weil du

nach Muscheln Ausschau hältst, oder nach hinten

gekippt, weil du den Himmel absuchst, ich weiß nicht,

wonach. Dein Schatten wirft einen weiteren schiefen

Schatten auf den Strand, das kann ich erahnen. Du bist

vertikal, wo die Landschaft sich in Horizontalen

übereinanderlegt: Das Meer, die Wellen, der Strand, die

Dünen, darüber die Hochebenen. Du bist auffällig. Das

gefällt mir an dir. Du weißt das, hast dich darum

bemüht, dass es so bleibt. Meine Haut verbrennt in der

Sonne. Ich sollte mich umdrehen. Was macht ein Walross

in so einem Fall? Die Schwanzflosse in den Boden

rammen, sich mit einem Ruck zur Seite rollen. Einatmen,

ausatmen. Flossen rudern durch die Luft. Plötzlich

liege ich auf dem Rücken. Das Handtuch fühlt sich kühl

auf meiner Haut an. Morgen werden sich Blasen zu den

Blutergüssen gesellen. Ich drehe den Kopf hin und her,

entspanne den Nacken. Keine Sterne am Himmel jetzt.

Dein für mich nicht sichtbarer Schatten am Strand.

Das Meerwasser wird mit jedem dritten Schritt vor

deinen Füßen angespült, färbt den Boden dunkel,

versickert, blubbert aus Löchern, die an Einschüsse im

Sand erinnern, der durch mehrere Tonphasen hindurch zu

seiner ursprünglichen Färbung zurückkehrt. Das Wasser

verschwindet, lässt außer einem Salzrand nichts zurück.

Löst sich auf, denkst du, wie Tinte auf Löschpapier. So

wirst du aufgesogen werden in einem Schwamm aus Zeit.

Und ebenso eure verzweifelten Gespräche, die bleibenden

Worte, die in die Abendluft zwischen Zedern drängen.

„Nächstes Jahr werde ich nicht mehr dabei sein.“

„Lass uns Sternbilder suchen, wie jedes Jahr. Nach

sechzehn Treffern höre ich meistens auf. Du schläfst

bei fünf ein.“

„Ich frage mich, ob du hierher kommen wirst? An unseren

Strand.“

„Oder lass uns Zikaden zählen. Noch besser:

Glühwürmchen!“

„Oder ob du woanders reisen wirst?“

„Da ist das W. Kassiopeia!“

„Ich hoffe, du lernst jemanden kennen.“

„Weißt du noch? Südostasien, das Kreuz des Südens?

Schade, dass man das hier nicht sehen kann.“

„Ich weiß, dass du das nicht hören willst. Aber wir

können nicht so tun, als wäre alles wie immer.“

„Jetzt ist alles wie immer. Wie viele Sterne gehören in

das Sternbild der Kassiopeia? Außer den fünf

Hauptsternen?“

„Kassiopeia war schöner als die Nereiden, das weiß ich,

und die Mutter Andromedas, die von Perseus vor dem

Seeungeheuer gerettet wurde.“

„Vor der Medusa?“

„Nein, die war später dran. Perseus hat alle besiegt.“

„Ein Kämpfer.“

„Ja, mit Sicherheit ein echter Held.“

„Vielleicht könntest du…?“

„Bitte fang nicht wieder davon an.“

„Ich kann es mir einfach nicht vorstellen -“

„Siehst du die Milchstraße? So unendlich viele kleine,

weiße Punkte -“

„Dass du nicht kämpfen willst!“

„Wie meine Leukozyten.“

Das Walross ist eingeschlafen. Wir träumen gemeinsam,

mein Walross-Ich und ich, von Fisch, von früher. Einmal

hast du mir etwas von deinem Strandspaziergang

mitgebracht. Du hast es vor mir auf den Boden geworfen.

Ich las gerade ein Buch, Sandkörner stoben zwischen die

Seiten. Du hast dich neben mich gesetzt und gesagt, ich

müsse das ansehen. Widerwillig habe ich den Rucksack

angefasst, der nass und durchweicht war. Sein

Reißverschluss gurgelte beim Öffnen. Im Inneren war ein

Knäuel Kleidung in einer Plastiktüte, vollgesogen mit

Salzwasser, irgendwelche Papiere, abgeklebt, aber

unleserlich, ein Papiermatsch. Dann war da noch eine

Art Kralle oder gebogenes Stück Horn. Du lagst neben

mir, hast mit einer Hand meinen Rücken gestreichelt,

oder bilde ich mir das ein, vielleicht war es mehr ein

Rütteln an meinen Schultern. Also habe ich mich

hingelegt, an deine Seite, zu dir, in dich hinein. Der

Rucksack stank, nach Algen, nach Schweiß. Ich ließ ihn

am Strand zurück, redete mir ein, er sei ein Zeichen.

Für die Anderen. Ich war feige. Abends liefen wir die

paar Kilometer in den Ort, aßen frittierten Fisch,

hörten Radio, hörten, was wir erwartet hatten. Du hast

nichts gesagt, hast geschwiegen, auch am nächsten Tag.

Jetzt stehst du still. Dein Körper ist dem Meer

zugewandt, die Zehen sind unter Wasser, Fersen im Sand.

Vor dir liegt Afrika. Es gibt diese Stelle, wo der

Strand plötzlich endet, weil die Küste eine Biegung

macht. Dort stößt du auf Felsformationen, verwinkelte

Schluchten, Steilküste. Du überwindest die Klippen,

steigst immer höher hinauf. Aber irgendwann kehrst du

zu deinem Ausgangspunkt zurück. Weil die Insel eine

Insel ist, ein Strand, der sich um sich selbst dreht.

Wenn du nicht in Bewegung bist, nicht Meter für Meter

versuchst, Distanz in Nähe umzuwandeln, wirkt der

Strand viel weiter. Dann ist er kein Streifen, sondern

eine Fläche. In einer Fläche kann ein Mensch

verschwinden. Die Pflanzen, die Agaven, Palmen, die

Drachenbäume sind nebensächlich. Die Knie, die Haufen,

der Sand, die Asche sind nebensächlich. Strand und Meer

sind immer in Bewegung, sind Vergangenes und Gegenwart.

Vor dem Verschwinden wendest du dich um, blickst zu mir

herüber. Weil du den Kopf gedreht hältst, das Kinn über

die Schulter, teilt Licht dein Gesicht in zwei Hälften.

Der scharfe Rand eines Schattens verläuft über deiner

Stirn an der Nase entlang nach unten. Ein Auge ist im

Licht, das andere unsichtbar. Wo Licht und Schatten

sich treffen, bildet sich ein drittes Auge. Ich frage

mich, ob es möglich ist mit diesem Auge zu sehen. Ob du

damit das Walross erkennen kannst, von oben, wie im

Film. Ich würde dich das gerne fragen, doch du bist ja

nicht mehr da.

2. Preis: "Lockdown" von Peter Friedrich

Immer und immer wieder trippelte die Fliege an dem erhöhten

Rand des Dosendeckels entlang im Kreis – als sei sie in einem

unendlichen Labyrinth gefangen.

Gulaschsuppe, feurig-scharf – so viel konnte Robin schon lesen.

„Verehrte Gäste, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unser

Geschäft in zehn Minuten schließt.“

Das Zerren der Mutter an seiner Hand wurde schmerzhaft.

Offenbar hatte sie genügend Dosen in den Einkaufswagen

geworfen, wollte weiter. Sie waren in Verzug. Immer, wenn diese

Durchsage kam, mussten sie eigentlich schon bei den

Tiefkühltruhen mit den Fertiggerichten sein. Ruckartig zog die

Mutter an seinem Arm. Er stemmte sich dagegen, starrte weiter die

Fliege an. Plötzlich blieb diese stehen und putzte die Augen. Strich

die Vorderbeine abwechselnd über die metallisch schillernden

Halbkugeln, bis die Fliege sich unvermittelt drehte und seinen Blick

zu erwidern schien. Wie eine stolze Königin, die ihn herablassend

taxiert, saß die Fliege auf der Dose, ihrem goldenen Thron.

„Wir möchten Sie bitten, sich jetzt zu den Kassen zu begeben.

Unser Geschäft schließt in wenigen Minuten.“

Träge tröpfelte die Durchsage in die Stille, welche die Fliege

umgab. Sie standen doch nicht schon zehn Minuten hier vor dem

Regal mit den Dosensuppen? Hatte seine Mutter ihn einfach

stehen lassen? Der Schmerz in seiner im eisernen Griff der Mutter

steckenden Hand verneinten diese Frage. Robin riss sich vom

Anblick der Fliege los und blickte sich um. Er wunderte sich mehr

als dass er erschrak. Zu oft hatte er in den wenigen Jahren seines

Lebens schon rätselhafte, magische Dinge erlebt, welche die

Erwachsenen nicht im Mindesten zu beunruhigen schienen. Seine

Mutter stand in weit ausholendem Schritt da, doch sie war wie

eingefroren. Wie tot, nur ohne umzufallen.

Das Kribbeln in seiner eingequetschten Hand wurde

unerträglich. Mit der freien Hand packte er die der Mutter – sie fühlte

sich wie Hartplastik an – und zog die umschlossene Hand mit

einem kräftigen Ruck heraus. Er ging um seine Mutter herum. Ihr

Kopf war seitwärts nach oben gedreht, die Augen auf eine Packung

Bolognese-Fix geheftet. Er schlug mit der Hand gegen das Bein der

Mutter. Ein kurzes, flaches Klatschen ertönte. Er beschloss,

jemanden zu suchen, der Bescheid wüsste. Hier im Supermarkt,

wo es, wie seine Mutter immer sagte, alles gibt, musste es

jemanden geben, der Bescheid wusste. Er tapste in den Mittelgang,

doch auch hier: Überall nur steife Menschenkörper.

Ein dicker Kloß kroch in Robins Hals nach oben. War das eine

neue Art Corona-Lockdown? Beim ersten Lockdown hatte seine

Mutter ihm erklärt, dass man das gesamte Leben ‚herunterfahren‘

müsse, um diese komische Krankheit zu stoppen. Herunterfahren –

so wie sie ihren Computer herunterfahren musste, bevor sie ihn

ausschaltete. Obwohl der Computer da nirgendwo hinfuhr.

Allenfalls der Deckel wurde heruntergeklappt. War diesmal das

gesamte Leben nicht nur heruntergefahren, sondern ganz

ausgeschaltet worden? Nur er als kleines Kind war nicht betroffen,

weil – bei kleinen Kindern war dieser Corona nicht so schlimm?

Er schlängelte sich zwischen Körpern und Einkaufswagen

hindurch, drehte sich suchend im Kreis, stolperte gegen

einen älteren Herrn, der seine Armbanduhr fixierte. Aus dem Augenwinkel

registrierte er, wie sich ein übergroßer Kopf bewegte. Der Kopf des

schlecht rasierten Mannes wurde in den Nacken geworfen und der

Mund zu einem lauten Lachen aufgerissen, ohne dass das Lachen

zu hören war. Er rannte auf dieses Gesicht zu, schlängelte sich um

vier steife Personen und sah plötzlich das lachende Gesicht

vervielfältigt. In zahllosen neben- und übereinander stehenden

Fernsehbildschirmen schüttelte der Mann den Kopf, lachte und

lachte, doch der Ton der Fernsehgeräte war ausgeschaltet.

Robin bekam Angst vor diesem lautlosen Lachen. Ruckartig

wandte er sich ab und wollte den Ausgang suchen, lief kreuz und

quer durch die Regalreihen, stieß gegen Schokopop-Packungen,

auf denen in Rot die Buchstaben XXL prangten, stolperte gegen

einen Wühltisch, in dem zahllose Gegenstände – alle für nur 1 Euro

– lagen, wurde von Werbefähnchen, die aus den Regalen

herausragten und 15% mehr Inhalt versprachen, ins Gesicht

geschlagen, während eine – diesmal männliche – Stimme eine

unschlagbar günstige Flatrate und eine viermal schnellere

Übertragungsrate anpries. Er geriet ins Taumeln, die Reis- und

Spaghettipackungen, die Marmeladengläser und Shampoo-

flaschen, die Energy-Drinks und Katzenstreusäcke wurden größer

und größer in den wolkenkratzerhohen Regalen, er stürzte durch

die enger werdenden Schluchten, bis er schließlich gegen eine

Tiefkühltruhe prallte. Er erkannte eine Packung Curry-Reispfanne.

Genau die sollte es gleich nach dem Einkauf geben. In der

Mikrowelle dauerte das keine zehn Minuten. Er fuhr er mit dem

Zeigefinger über die Kante der Tiefkühltruhe. Der Finger schob

einen stetig anwachsenden Berg Staub vor sich her. Robin stutzte.

Auch die Menschenfiguren um ihn herum waren mittlerweile von

Staub bedeckt. Nicht nur dass: der Putz an den Wänden hatte

Risse und Blasen. Zwei Meter vor ihm rieselte ein Stück Putz von

der Decke. War das normal, wenn das ganze Leben ausgeschaltet

wurde? Warum hatte seine Mutter ihn nicht im Kindergarten

gelassen? Irgendjemand musste sich doch um ihn kümmern.

„Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen

schönen Abend.“

Wenn das Geschäft jetzt schloss – vielleicht ging das ja

vollautomatisch – müsste er die Nacht in diesem verfallenden

Supermarkt verbringen. Robins Herz schlug schmerzhaft gegen

seinen Hals. Er rannte den Mittelgang entlang, quetschte sich an

Einkaufswägen und Plastikstatuen vorbei, bis er vor einer Kasse

stand. Die in ihrem Stuhl klebende Kassiererin und eine junge

Kundin bildeten mit ihren Armen eine Schranke über dem

Laufband. Ihre Hände verbunden über ein paar Geldscheine. Auch

die toten Blicke der beiden vereinigten sich auf den Geldscheinen

und wie alle anderen trugen sie bereits eine dicke Mütze aus,

bröseligem Staub. Er kletterte auf das Laufband, stieg über die

ausgestreckten Arme, sprang auf den Boden und rannte zum

Ausgang, wo sich die beiden Glasscheiben in stummer Ergebenheit

auseinander schoben. Aber auch hier unter freiem Himmel: alle

Menschen starr und steif. Überall Müll. Fetzen von Papier und

Plastiktüten, verblasste Werbeprospekte, Erde, Dreck, verwelktes

Laub. Als würde diese neue Form des Lockdowns schon Monate

andauern. Am Ende des Parkplatzes sah er eine Ampel, die von

Rot auf Grün schaltete. Davor sechs Autos, verwitternden

Felsbrocken gleich. Überall abgeplatzter Lack und Rostflecken, die

sich wie Flechten auf den Karosserien verteilten. In den Autos von

all dem gänzlich unbeeindruckt wirkende Menschenfiguren.

Er hockte sich auf den Boden und beschloss zu warten, bis

seine Mutter käme, bis irgendetwas geschähe. Er kannte sich doch

nicht aus mit so was. Er zog die Knie fest an die Brust und steckte

den Kopf zwischen die Beine. Monoton schaukelte er seinen

Oberkörper vor und zurück, als er auf einmal eine leise

Frauenstimme hörte. Robin hob den Kopf, stand auf, ging –

zunächst ängstlich – die Straße entlang. Dann trabend, schließlich

laufend, rennend, keuchend diesem lockenden Sirenengesang

nach. Dort war jemand. Ein Erwachsener. Er war nicht mehr

alleine. Aus einem Autos, das vor einer Ampel stand, kam die

Frauenstimme. Es klang, als gäbe die Frau in freundlichem Ton

Anweisungen. Vielleicht eine Polizistin, die endlich begann, dies

Ganze wieder in Ordnung zu bringen! Oder vielleicht sogar eine

seiner Kindergärtnerinnen! Vielleicht Silke, oder Christine! Das

Fenster der Beifahrertür war geöffnet. Außer Atem streckte er

seinen Kopf durch die Fensteröffnung.

„Nach zweihundert Meter biegen Sie rechts ab.“

Am Steuer saß gar keine Frau, sondern ein regloser Mann. Ein

sehr alter Mann. Ein an die Windschutzscheibe geklebtes

Navigationsgerät blinkte. Seine Mutter hatte auch so ein Ding,

damit sie bei ihren Geschäftsterminen keine Zeit mit der

Straßensuche verlor. Im Urlaub durfte er damit spielen und eine

finnische, englische oder gar japanische Stimme einstellen. Es war

ihm stets ein unheimliches Rätsel geblieben, dass ein Finne, ein

Engländer, ein Japaner in diesen unverständlichen Klangfolgen

einen Sinn erkennen können sollte. Diesmal verstand Robin zwar d

ie Sprache der Stimme, aber sie gehörte niemandem. Als er sich

aufrichtete, sah er in dem gläsernen Gebäude gegenüber ein Band

aus leuchtend roten Punkten unten am Fenster entlanglaufen. Die

Punkte gruppierten sich zu Buchstaben und Zahlen.

…DAX +1,31%...DOW JONES -2,04%...NASDAQ 100 -2,51%...

Robins Pupillen huschten hin und her, um den davonlaufenden

Zeichen zu folgen, um die Abfolge von Buchstaben, Zahlen und

Zeichen zu entschlüsseln. Doch er fand in diesem Wirrwarr keinen

Hinweis darauf, was er tun solle. Wenn dies Anweisungen für den

Notfall sein sollten, so waren sie nicht für ihn gedacht.

Robins Herz pochte immer schneller. Er trottete um die nächste

Ecke. Auf einem begrünten Platz setzte er sich auf eine Bank unter

einem Ahornbaum. Beim Hinsetzen pflückte er absichtslos einen

Ahornsamen. Während er mit leeren Augen auf den Boden starrte,

spielten seine Finger mit dem Ahornsamen. Die Finger kannten

dieses Spiel von selbst, hatten es noch am Nachmittag im Hof der

Kita gespielt. Mit dem Fingernagel des Daumens spalteten sie das

dicke Ende des geflügelten Samens, bogen die beiden noch

grünen Spalten auseinander und klebten die so erhaltene Klammer

auf seinen Nasenrücken. Da stutzte Robin. Er nahm den Samen

von der Nase. Der Samen war weich. Auch das Gras zwischen

seinen Füßen – es war weich. Die Pflanzen waren von dem

Lockdown nicht betroffen! Er schaute rings umher in das dunkle

Grün der Büsche, bis sein Blick von einem etwa walnussgroßen,

weißlichen Fleck und einem vor diesem hellen Fleck hin- und

herpendelnden winzigen Etwas eingefangen wurde.

Er näherte sich dem Busch, bis der Fleck sich dicht vor seinen

Augen befand. Es war ein kugeliges, weißes Gespinst, mit

Seidenfäden an der Basis eines Blattes befestigt. Das pendelnde

Etwas eine Spinne, die, sich ständig im Kreise drehend, ihren

faltigen Hinterleib in gleichmäßigen Abständen sanft auf die

Gespinstkugel tupfte. Robin schrie nicht auf, wie er es sonst tat,

wenn er eine Spinne sah. Diese hier saß nicht in einem Netz und

lauerte auf Beute. Sie behütete und schützte etwas im Inneren des

Kokons, den sie dort gerade spann.

Im Innern des noch transparenten Gebildes sieht es gelb und

warm aus. Robins Augen weiten sich. In der Mitte des Kokons sind

Eier. Gelbe, winzig kleine Eier. Stumm und bewegungslos – aber

eng und zärtlich aneinander geschmiegt, sanft geschaukelt von der

Spinnenmutter. Den Blick auf die warmen, sich still betastenden

Eier in dem zarten Gespinst gerichtet, zeichnet sich ein ängstliches

Lächeln ab auf Robins kindlichem Gesicht.

3. Preis: "EINHUNDERT TAGE" von Marlies Pahlenberg

Wir ziehen Kreise in diesem kleinen Haus, was zwischen zwei anderen klemmt, in denen angeblich Nachbarn leben. Du und ich sind Darsteller im gleichen Film und spielen treu unsere Rollen. Im Warten vergessen wir auf was eigentlich.

Die Luft ist so dick, dass eine Bewegung Wellen hineinschlagen würde und die Treppe hoch ist eine Tagesaufgabe.

Unsere Blicke werden von roten Gardinen im Zaum gehalten. Ich weiß, dass dahinter ein hellblauer Himmel auf eine Kokospalme drückt, aber ich weiß nicht, woher diese ihre Kräfte nimmt, trotzdem zu stehen.

Auf der anderen Seite ist die Wand, auch hellblau. Sie drückt meinen Blick zurück zu mir.

Diese Wand hat nie mehr getragen als ein Bild von einem übermalten Mann.

Staub löst sich von den Wänden aus nacktem Beton. Das Fenster kann man bald mit bloßen Händen rausreißen, die Tür eintreten, und es gäbe monatelang keinen Ersatz.

Die Luft hat Fieber und steht. Wir nehmen einen Kamm und ziehen sie in Strähnen.

Der Wasserhahn tropft so zart wie eine leichte Glocke.

Vom Bad zur Küche drücke ich mich durch die Luftmasse und ruhe mich dann auf dem Sofa aus. Beim Hinlegen stellt sich mein Körper tot, um nicht von der Hitze erschlagen zu werden. Meine Beine bilden zwischen sich einen klebrigen Saft. Sie lassen sich nicht mehr trennen und ich bleibe noch etwas liegen. Dieser Saft enthält meine Vitamine, die langsam ins Sofa einziehen und es mit einem süßlichen Geruch einfärben.

Ich bringe wieder einen Tag um die Ecke, murkse ihn ab. Ich habe mit ihm gerungen im Wohnzimmer und in der Dusche. Er hatte mich schon im Schwitzkasten. Jetzt knie ich auf ihm und bleibe dort sitzen, bis jedes Leben und jedes Licht pünktlich zum 21 Uhr Applaus aus ihm gewichen ist.

Du schaust draußen stillen Gewittern zu, ich schleiche mich an.

Nach dem Regen fliegen hunderte Fliegeviecher ins Haus und verlieren ihre Flügel auf dem Bett. Sie lassen uns zwischen unendlich vielen schimmernden Flügelpaaren zurück und wir können sie uns trotzdem nicht anziehen.

Ich mag es, wenn du still bist.

Wie ein Baby, das man mehr liebt, wenn es nach langem Schreien endlich der Stille den Raum überlässt.

Wenn du schläfst, kannst du mir nicht ins Wort fallen.

Die Gewitter, die seit Stunden um uns kreisen, sind ganz still. Keine Donner, nur lautlose Blitze, die durch ihr helles Licht versuchen, die Dramatik eines dröhnenden Gewitters nachzuahmen.

Diese Blitze bekommen keine Antwort, die sich von ihrer eigenen Frage unterscheidet.

Alles kreist rastlos um sich selbst, sucht nach Anhalt, nach einem Gegenüber, ohne welches alles zerfließt und auseinander läuft wie ein zu früh umgestülpter Pudding. Wie ich, die nicht durch eine Umarmung zusammengehalten werde.

Du schläfst und ich trau mich nun ganz nah an dich ran. Wenn du träumst, bist du auch nicht weiter weg als sonst.

Du wirst jetzt nichts Unvorhersehbares tun und nichts im Haus verrücken. Du lässt jetzt alles so wie es ist und die einzige, die sich bewegt, bin ich und achtzehn Insektensorten, die mit uns dieses Haus teilen.

Uns uns.

Uns klingt wie die erste Silbe von einem maßgeblichen Wort, was ich vergessen habe aber welches mir Antworten auf meine Fragen geben könnte.

Hast du die Silben getrennt und neu geordnet, als ich kurz weggeguckt habe? Als du alles umgeräumt hast?

Hast du hast du. Du hast hier umgeräumt. Ein Zimmer hat schon komplett deinen Geruch. Du hast jeden Gegenstand gehoben, verstellt, zu deinem erklärt. Hast mir jeden Gegenstand ausgespannt, hast lüstern den Kabeln hinterher geglotzt und erst den Blick abgewendet, als sie ganz in der Wand verschwunden waren.

Erst dann hast du wieder Appetit auf mich bekommen, dir deine Kochmütze aufgesetzt und meine Beine gespreizt. Ich kam wütend hinter dir her. Die Blitze entluden sich in orgasmische Traurigkeit und dann ging ich runter.

Der ganze Schrott ist jetzt unter meinem Bett.

So sieht man ihn nicht mehr, schläft nur drauf

und du willst Lob dafür haben.

Soll ich dich jetzt verlassen oder erst bald?

Im Keim ersticken ist zu spät.

Ist schon aufgekeimt mit Fingernägeln und Darm.

Jetzt noch tottreten wäre bereits eklig, wie wenn ein Insekt so groß ist, dass es beim Sterben knackt.

Du räumst auch im Garten um. Die trockenen Blätter lässt du mir auf dem Weg liegen.

Wir sind so klein, so nah am Nervenzusammenbruch. So nah am Prügeln mit Toten. Und jetzt verschwinde. Das Au Ja zum Leben ist schon wieder hinter dem Aua Hau Ab verschwunden. Du fährst eine Runde Fahrrad, kommst mit einem Platten zurück und ganz viel Energie zum Räumen.

Du umzingelst mich, kommst aus den Ecken, von oben und aus dem Abfluss. Du hast eine Armee aufgestellt, die langsam dieses Haus bevölkert, meine Bilder gegen deine austauscht, meine Träume gegen deine.

Aber das ist nur Wachstumsschmerz.

Unsere Leben haben sich noch nicht haltbar ineinander verhakt, wir sind immer noch jeder auf seiner Seite.

Den dritten Abend in Folge rede ich von Ziegenkäse, Lasagne, Schuhen und Schmuck. Alles noch schnell vor Ladenschluss.

Ich schlafe zwischen Insektenflügeln ein und träume, dass ich fliegen kann, wenn ich meine Hände nur richtig halte.

Und dann zum hundertsten Mal aufwachen auf dieser kahlen Betonbühne ohne Zuschauer, auf der ich einen neuen Tag spielen soll. Ohne Skript, ohne Requisiten, ohne Dialog.

Und mir fällt schon beim Frühstückmachen nichts ein.

Wieviel Unterhaltung geben drei Zutaten her?

Mit den Nachbarinnen am Zaun reden, bis sie kariert werden und mit dem Maschendrahtzaun verschmelzen?

Der einzige Soundtrack ist das ewige angestrengte Rauschen des Ventilators. So als hätte mir jemand beide Trommelfelle geohrfeigt. Er bewegt die gleiche Luft von A nach B und täuscht Bewegung vor. Auch die tanzenden Gardinen werden eigentlich im Loop abgespielt, wenn man genau hinsieht.

Du hast heute auch das Wohnzimmer umgeräumt. Auf dem Sofa sitzt es sich nun wie im Wartezimmer mit Blick auf die Tür und mit Illustrierten in Greifnähe.

Man lehnt sich nun nicht mehr an, man sitzt gerade und sieht sich dabei gerade sitzen. Sieht sich warten und fragt sich worauf.

Es ist nun sehr ordentlich. Dinge sind an ihrem Platz und bei ihresgleichen.

Auch die Donner haben sich feinsäuberlich von den Blitzen getrennt und woanders aufgestapelt. Weiß Gott, wo? Weiß er, weiß er.

Diese Unordnung. Du sagst du ordnest nur um, aber beim Schrubben ist dir ein Stück aus dem –m gebrochen. Ist dir aber egal. Du hast es ja auch nicht mit deinem Kind gebastelt.

Ich will dich erschrecken. Ein Donnerwetter für so viele Blitze, die du mir am Himmel gezeigt hast, als würden sie nur mich betreffen, als müsse ich endlich die Verantwortung für sie übernehmen.

Aber bei dem Versuch dich zu erschrecken, habe ich mir selber den größten Schrecken eingejagt.

Hinter jeder Ecke erwarte ich ein neues Insekt, was sich in meinen Weg stellt und mich zum Morden zwingt. Wenn du da bist, sollst du das machen.

So viele Fabelwesen.

Der Hund hat auch irgendwas huschen sehen.

Das Schlafzimmer dröhnt wie eine Flugzeuglandebahn. Die Ventilatoren schleudern heiße Luft in unsere Augen und spielen Sandmännchen. Gute Nacht, schlaf schön, brülle ich.

Ich geh ins andere Zimmer und lass mir meine eigene Luft um den Kopf schleudern.

Sollen die Tiere doch kommen.

Hier liege ich in deiner Umordnung und befriedige mich selbst. Die Zuschauer hocken in allen Ecken, auch von oben aus dem Insektennetz glotzt ein Viech auf meine Vulva.

Vielleicht geh ich danach zurück zu dir und lege mich auf deine Schulter.

Du kannst ja auch nichts dafür, dass dir was zerbrochen ist, was nicht dir gehörte. Das Viech über mir ist eine Fliege, die sich im Netz verfangen hat. Ich könnte sie jetzt totschlagen, will mir aber die Hände nicht schmutzig machen.

Der Nachthimmel ist erleuchtet von den weißen Wolken oder dem Mond, der irgendwo ganz groß sein muss. Das Mantra schiebt die Wolken eine nach der anderen die Fenstergitter entlang. Da ist eine Frau, die auf dem Rücken schwimmt und da gleich noch einmal in Nahaufnahme. Da ist ein Fisch, der beim Vorbeiziehen etwas Großes verschluckt.

Die Restaurantszene im Film hat uns hungrig gemacht und wir sind nochmal runter geschlichen und haben im Dunkeln Marmeladenbrote gegessen. Dieser Moment war wunderbar. Ich habe dann eine Kakerlake unter der Küchenzeile gesucht und auch gefunden.

Jetzt ist das Licht wieder an. Jeder Tropfen, der vor dem Fenster Schnüre zieht, ist beleuchtet. Die Blitze kommen von überall her, stürzen um mich herum in den Boden und die Donner haben sich zu einem dröhnenden Teppich verknüpft. Es ist ein lustvolles Brüllen, das ein Ende ankündigt.

Heute ist Sommeranfang, obwohl es schon seit einem Jahr heiß ist.

Die Hündin nebenan gebärt neun rattenartige Geschöpfe. Ihr Körper krampft sich zusammen, ein Schwall dünnflüssiges Blut und noch ein neues Leben schwappen heraus. Ich gucke auf meinen eigenen Bauch. Wer braucht dieses ganze Leben?

Abends kommt auch kein Lüftchen.

Der Ventilator strengt sich so an, dass er heiß läuft, bevor der Raum abkühlen konnte. Dem Essen kann ich beim Verwesen zusehen. Und ich weiß nicht wie irgendwas mit Fell hier überleben kann.

Ich bin seit neunzig Tagen zu Hause mit dir. In dieser Zeit wurden 11 Hunde geboren und 4 Katzen. Die 4 sind gestorben, die Hunde leben und wechseln sich mit den Zitzen ab. Das Kind in mir wächst und möchte auch gesehen werden.

Ich lese Liebesgedichte und denke: So hab ich auch mal gefühlt. Ich kleines weißes Wesen im tosenden Wellenschlag, der mir den Bikini von der Brust reißt. So intensiv, so schwankend, und wie schön das dann immer in Gedichten klingt.

Jetzt ist meine Liebe anders. Ich sitz eher an der Bar und guck aufs Meer und die Strömungen sind mir ganz egal. Es zieht sich zu und ich stell meinen Drink unter ein Vordach, damit er nicht verwässert. Das kann auch Liebe sein.

Alles ist anders seit ich im Krankenhaus geschrien habe. Seitdem kann nichts mehr leise sein. Meine Haut ist weich, mein Bauch darf sich endlich nach vorne lehnen.

Ich hatte ihn drinnen gehalten, ich hatte mich drinnen gehalten und ich war immer wärmer geworden, so heiß wie die Luft und darüber hinaus.

Dann wurde alles schwarz und ich sank vor mir auf den Tisch. Ich wachte auf deiner warmen Handfläche auf, die mich ins Krankenhaus brachte. Sie sprach für mich. Scheu und leise erzählte ich mir dabei schlimme Sachen in immer engeren Kreisen und plötzlich verloren sie ihre Bahn und knallten der Krankenschwester an den Kopf. Am Abend sank ich zu Hause im Mückennetz zusammen und alles war wieder still.

Mein Blick wird engmaschig, ich bin im Netz wie ein Fisch. Nur manchmal schiebst du mich auf dem Stuhl durchs Zimmer als hätte ich keine Beine mehr und stattdessen eine geblümte Schwanzflosse. Vielleicht rammen wir ja jemanden. Du hast mich weinen sehen und wie ich in den Mundschutz geschnaubt habe. Ich zappele im Netz, das lockere Falten schlägt wie ein Brautschleier, der fürs Foto drapiert wurde. Ich bin wieder lebendig.

Jetzt schäle ich mich aus dem Netz und sehe wieder Tiefe. Das Licht ist wieder an. Und auf allem liegt so ein stolzer Schimmer, ein ruhig lächelndes Glimmen.

Und wir sind immer noch zu Hause.

Preis in der Kategorie Jugend: "Der Stern irrt sich" von Sheeren Sayda

Da war er wieder, der Morgen, und schon wieder dieser Alarm. Um 7:00 Uhr klingelt er in meinen Ohren, als hätte er die Absicht mein Innenohr auseinanderzunehmen. Außerdem warum muss es immer wieder um Punkt 7 Uhr morgens klingeln? Warum nicht fünf nach sieben? Warum nicht sieben nach fünf ? Wozu das Pünktliche? Erneut die gleiche Fragen und gleiche Verzweiflung kommen sobald das Bewusstsein erwacht. Andauernd auch die Fragen, die sich ähneln. Aber so ist es wenn man keinen anderen hat um zu sprechen, außer sich selbst. Wenn man keinen anderes Gesicht sieht, außer das Seinige welches sich im Spiegel reflektiert, doch auch das nicht mehr, die ganzen Spiegel habe ich schon abgehängt, denn mein Antlitz war mir unerträglich.

Mag sein, dass der Anfang des Tages den Verlauf einer Routine annimmt, heute ist es anders, heute soll auch anders sein. Heute werde ich mir das Leben nehmen. Das Leben, welches mir nichts bedeutet und welchem ich nichts bedeute. Gestern Abend, hat mir ein Stern diese Botschaft mitgeteilt, der sagte von ganz oben, ich sei verlassen, genau so, wie er der zwischen den Wolken allein funkelte. Ich fühlte diesen Stern. Ganz allein diese Funken zu produzieren, die keiner sieht. Mit keinem zu kommunizieren. Es scheint so einfach . Und so ersann ich, dass ich nicht nur verlassen sondern auch sehr blass, sehr mild und abgetönt durch das Leben wandere. Und so tot. Doch ich habe eine Seele, die leuchtet durch und durch in mir drinnen, doch nimmt keiner sie an, sie zieht keinen zu sich. Sie sagen, das die Augen, die sind, welche einen Weg zur Seele öffnen, welche Brücken darstellen. Doch eine Begegnung, Auge zu Auge, muss erst einmal stattfinden, damit die Kommunikation ihren Lauf nimmt.

Eine Tasse Kaffe, ein Computer, Hände, Tasten, Finger welche diesen Tasten eine Bedeutung geben, und ich, mit schwarzen Augen die Uhr erblickend. Dieses Mal gucke ich die Uhr an und warte bis es klingelt. Ihre Klingel wird dieses Mal meine Freiheit ermöglichen. Ich warte und stelle mir die Szene des Todes vor, meine eigene Szene, aus dem Gebäude hinabstürzend, denn dann bin ich da, dann werde ich gesehen.

Ich schaue auf den Tisch und erblicke viele Blätter, die erledigt werden müssen, und der Berg aus diesen Blätter wächst immer weiter an, der Wille zu Sterben wächst in mir zugleich mit. Die Augen, die Augen Anderer, fest an ihre Bildschirme geheftet, die meine suchend, sich nach Etwas sehnend, vielleicht nach den Augen der Anderen. Es wird bald Zeit, Zeit für den Freitod. Mittagszeit. für die anderen bedeutet es Pause, für mich bedeutet es: Das war es. Ich gehe den Korridor hinunter, der Kopf nach unten hängend, das Herz schlägt rasanter mit jedem Schritt, es will zurück, aber wohin zurück? Zum Alltag? Das ist nicht mehr möglich, Diese Kassette immer wieder abzuspielen, ist nicht mehr möglich, nicht jetzt, nicht heute. Heute ist es anders. Heute muss es auch anders sein. Heute werde ich mir das Leben nehmen.

Die Tür des Aufzuges öffnet sich, ich blicke um mich herum, ich bin allein, niemand ist da, keine Stimme hält mich zurück. Ich drücke die Nummer Zwölf, und gucke auf meinen Zeigefinger der den knöpf drückt-anders als ich es mir vorgestellt habe- zittert er nicht, kein bisschen, ganz gewillt drückt er, als wäre er für diese Aufgabe geschaffen, drückt dieser Finger die Nummer Zwölf. Die Türen schließen sich und somit bildet sie ein großer Spiegel vor mir. Verdammt, sage ich und richte meinen Blick woandershin, an die Decke, wo kein Spiegel und auch kein Ich zu sehen sind. Die Augen schließe ich und versenke mich in das Dunkle, denn mich wollte ich nicht sehen, ich wollte von Ihr keinen Abschied nehmen, so unerkannt, auch selbst unerkannt will ich diese Welt verlassen.

Zwei Etagen und der Aufzug hält, eine Dame steigt ein, meine Blicke bleiben dort, wo sie sein sollen. Die Dame drückt Sieben und seufzt ganz tief, so tief, dass ich es hören kann, ihren Atem. Sie atmet so schön, sodass ich mich nach diesem Atem sehne. Ich wusste bis zu diesem Moment nicht, dass auch der Atem eine Melodie hat, eine Melodie, die spricht, die redet und vermittelt. Nach dieser Erkenntnis, versuchte ich meinen Atem, dem Ihren anzupassen, das auch ich an diesem Klang teilnehmen darf, so eine Art Kommunikation. Eine letzte.

Die Dame sagt, ohne ihren Blick oder ihre Körperhaltung zu ändern, ganz gerade, sagt sie zu mir in den Spiegel guckend:„ Dein Kleid“ und dreht sich um „Es ist sehr schön“, fuhr sie fort. Ich gucke sie fassungslos an, während sie ihren Blick dem meinigen entgegensetzt. Sie guckt mich so kräftig an, als wolle sie in mir was suchen, oder war ich diejenige, die in ihr, was suchte. Eine Rettung sah ich, jedoch sagte ich nichts. Skeptisch redete sie weiter: „Aber deine Haare, so geflochten, du hattest sie ja immer Offen getragen. Hätte ich die gleichen Haare gehabt, hätte ich sie immer offen getragen.“

Die siebte Etage, die Türen gehen auf und sie grinst, bevor sie den Aufzug verlässt.

Ich kann es nicht fassen. Wusste diese Dame, wie meine Harre offen aussehen? Wie? Hat sie sich wirklich, das gewünscht, was ich schon habe, nämlich meine Haare ?Der Spiegel ist wieder da und ich traue mich jetzt ihn anzugucken. Ich suche nach dem, was die Dame zu mir sagte. Das Kleid, das jetzt in meinen Augen das Adjektiv „schön“ trägt und die Haare. Detailliert beobachte ich die feinsten Linien meines Körpers und das nimmt mich mit bis zur zwölften Etagen. Der Spiegel verschwindet, sobald die Türen sich öffnen und eine Begrüßung durch den Wind mir entgegenschlägt. Ich gehe automatisch raus, wie ein Roboter, der eine Aufgabe zu erledigen hat. Bestimmt bringen mich meine Füße zum Rand des Abgrundes, mit der Hoffnungen die Freiheit dort zu finden. Unter meinen Füßen stehen jetzt alle. Die Tatsache, dass sie die Gestalt von Armeisen annehmen, wundert mich. Ich nahm einen tiefen Atemzug und hob die Hände, um das Gummi aus meinen Haaren zu lösen. Der Wind bekam jetzt die Chance jede Strähne meines Haares zu umarmen.

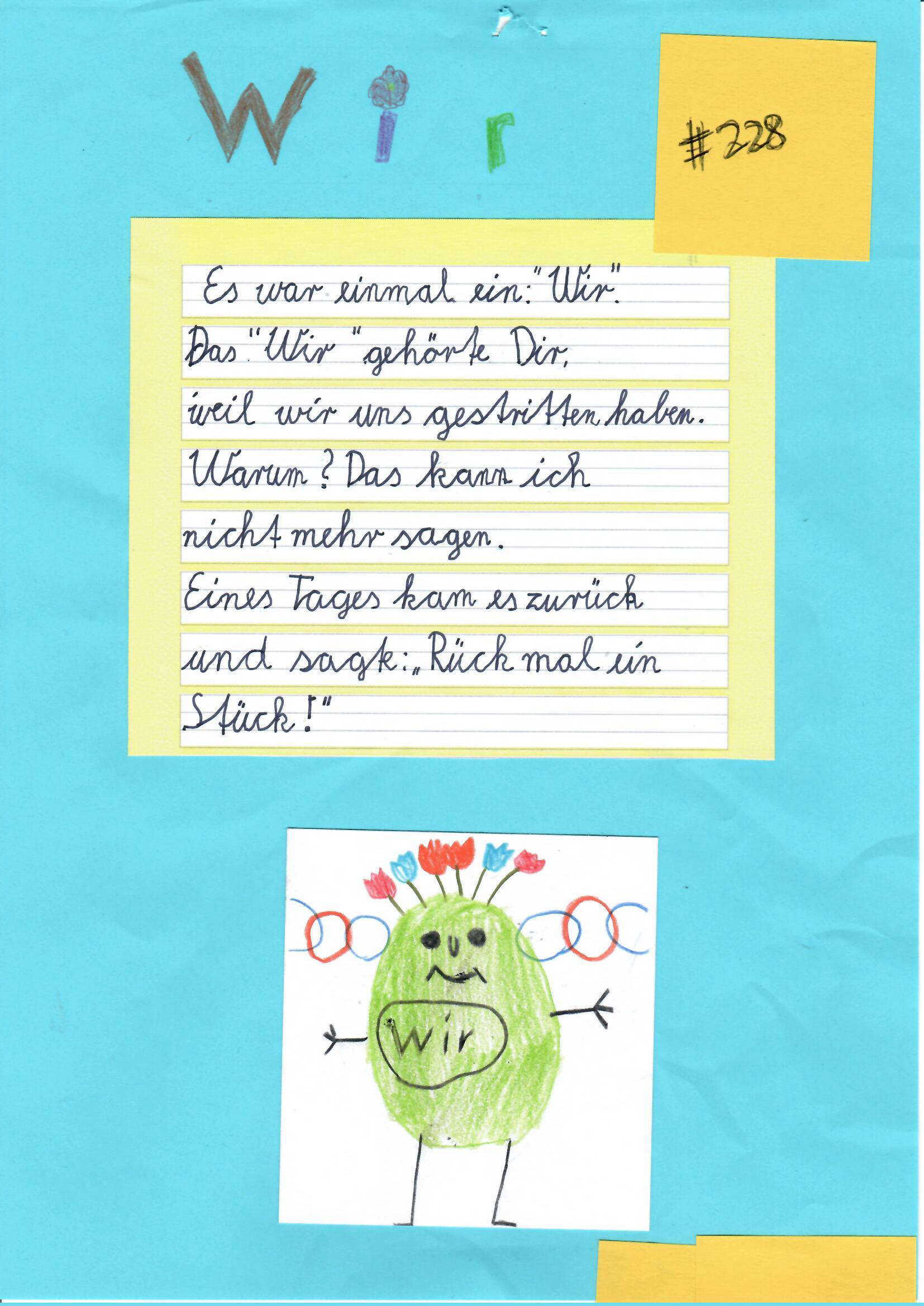

Preis in der Kategorie Kinder: "Wir" von Martha Trommer

Original-Einsendung:

Textversion:

Es war einmal ein: „Wir“.

Das „Wir“ gehörte Dir,

weil wir uns gestritten haben.

Warum?

Das kann ich

nicht mehr sagen.

Eines Tages kam es zurück

und sagte: „Rück mal ein

Stück“!