Ein Sohn sitzt am Sterbebett seines Vaters. Der Sohn namens Michael, um die Dreissig, sagt seinem Kumpel Sven fürs Wochenende ab, „weil, da sollte ich wohl da sein“. Sven versteht das, Sven versteht einiges sehr gut im Leben seines Kumpels Michael, auch hinsichtlich dessen mäßigem Erfolg bei Frauen. Und da hat Michael einiges aufzuweisen. Die Geschichte mit Desirée beispielsweise, die ihn immer wieder abblitzen lässt. Oder die Sache mit Katja, auf die wer sich nicht recht einlassen kann, weil er ja immer noch Desirée im Kopf hat. Sven versteht das alles besser als Michaels Vater. Dieser erscheint ihm nur in riesengroßer Gestalt am Horizont und lacht ihn nur aus, wenn es mal wieder nicht geklappt hat zwischen Michael und einer der Frauen in Michaels Leben.

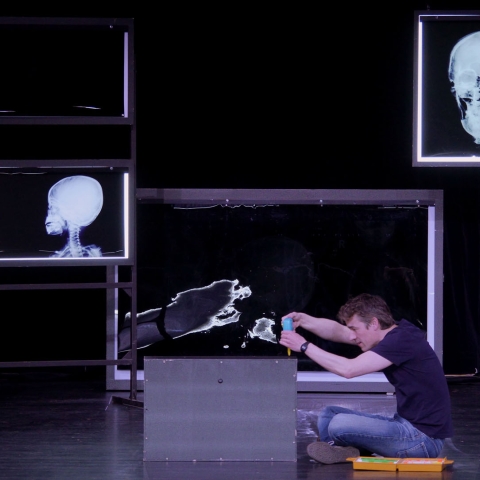

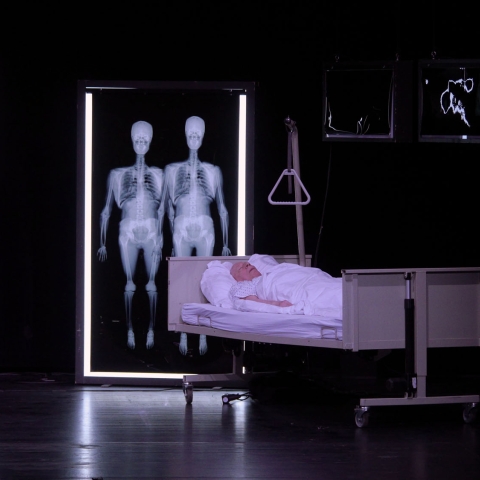

„Vater“, heißt die Tragikomödie von Dietrich Brüggemann, die der Filmregisseur und Drehbuchautor dem Schauspieler Alexander Khuon sehr gut sitzend auf den Leib geschrieben hat. Brüggemann hat dieses sein erstes Theaterstück selber inszeniert, für das Deutsche Theater Berlin, das damit im bosco gastierte.Es ist eines der in Coronazeiten problemlos auf die Bühne zu bringenden Monologdramen. Auch in „Vater“ spielt Alexander Khuon diesen Michael, der noch immer etwas sehr Jungenhaftes, Staunendes besitzt, und lässt in seinem Monolog, der so etwas wie eine Bilanz seines bisherigen Lebens - vor allem Liebeslebens - ist, immer wieder auch in die Rollen der anderen an diesem Leben Beteiligten schlüpfen. So wird Khuon, besser gesagt: wird Michael zu Desirée oder Katja, wird zu Sven, zu einer tratschenden Verwandten oder auch zu seinen Eltern. Er macht das mit einem guten Gespür für die Balance zwischen Komik und Konversation. Vor allem aber überzeugt Khuon als Michael: ein junger Mann, der sich dem Erwachsenwerden bisher erfolgreich verweigert hat und der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, den eigenen Vater und dessen Rollenbild vom „richtigen Mann“ abzuschütteln. Dazu muss er sein eigens Verhalten Frauen gegenüber ebenso durchleuchten, wie es die Röntgenbilder tun, die als einziges Bühnenbild neben dem Sterbebett des den ganzen Abend über anwesenden Vaters alle in der Geschichte vorkommenden Figuren repräsentieren.

„Vater“ ist eine temporeiche, von Alexander Khuon mit sehr viel Empathie und Charme gestaltete Geschichte um Orientierung und Rollenbilder und um die Auseiandersetzung eines Sohns mit seinem Vater. Dabei bleibt der Vater - im Gegensatz zur Figur des Michael - seltsam eindimensional in dem, was der Sohn von ihm erzählt. Ganz am Ende des Stückes erst darf der sterbende Vater sich zu Wort meldem, den Michael Gerber, knapp achtzig Minuten lang vollkommen starr im Bett liegend, in diesem fünf Minuten so präsent werden lässt, dass auf einmal eine ganz andere, wirklich mal tragische Farbe in dieser doch das Gewicht auf das unterhaltsam Komödiantische legenden Produktion aufscheint.

Eines aber verwirrt dennoch bis zum Schluss: eine Szene am Sterbebett ist „Vater“ nicht. Der gesamte Monolog würde auch komplett ohne den Aufhänger des Abschieds vom sterbenden Vater funktionieren. Denn genau dieses - das Bewusstsein des Unabänderlichen, des sich nie mehr Auseinandersetzen-Könnens - fehlt leider. Und so ist es mehr „Sohn“ als „Vater“.