Nach(t)kritik

Erschreckende Parabel

Veranstaltung: Metropoltheater: Die letzte Karawanserei - von Ariane MnouchkineEine Karawanserei war eine befestigte Herberge, in der Reisende in unruhigen Zeiten Schutz fanden. Im Osmanischen Reich gab es einst ein Netz von Karawansereien, die dreißig bis vierzig Kilometer voneinander entfernt waren, was der Tagesetappe einer Karawane entsprach. Auch unsere Zeiten sind unruhig. Ein Netz von Karawansereien gibt es für Menschen auf der Reise ins Ungewisse nicht. Dafür Schleuser, die sie auf Lastwagen und in Boote stoßen oder durch ein Loch im Grenzzaun schubsen. Die ihnen ihr Geld abnehmen und sie zum Abarbeiten von immer größeren Schulden oder zur Prostitution zwingen. Die den Menschen, die vor Grausamkeit und Hass geflohen sind, mit neuer Grausamkeit und neuem Hass begegnen.

„Die letzte Karawanserei“ ist ein Theaterstück über die Abgründe des Menschseins. Ariane Mnouchkine, die Mitbegründerin und Leiterin des Théâtre du Soleil, hat dafür in den Jahren 2001 bis 2003 Flüchtlinge und Asylsuchende an verschiedenen Orten über ihr Schicksal gefragt. Und sie tut das einzig Menschliche, das auch wir alle tun können: Flüchtlinge nicht als Zahlen zu sehen und als Problem, das man mit einer „Obergrenze“ deckeln könnte, sondern als Menschen mit Gesichtern und Geschichten. Menschen, die aus ihren Heimatländern geflohen sind. Sie sind meist nicht freiwillig weggegangen, sondern sie sind vor Armut und Krieg geflohen, vor dem Verlust ihrer Existenz und vor der Bedrohung ihres Lebens, vor der Missachtung der Menschenrechte und der Zerstörung von Kultur. Und viele von ihnen sind nicht freiwillig gegangen, sondern wurden von ihren Familien weggeschickt, in ein ungewisses Schicksal gestoßen, an dessen Ende für die wenigsten das große Glück und das neue Leben in einer „Wohnung an den Champs Elysées“ steht – von dem sie gleichwohl am Telefon ihren besorgten Eltern berichten.

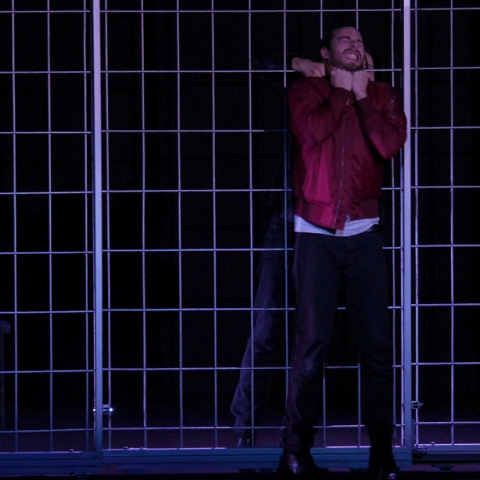

Jochen Schölch hat das Stück für das Metropoltheater in der ihm eigenen Art ebenso minimalistisch wie gewaltig umgesetzt. Ein hölzerne Bank ist Ort des Aufbruchs, des Wartens und des Ankommens, sie ist mal Liebesnest und mal Folterbank. Den riesigen Metallzaun, der immer wieder zwischen Bühnen- und Zuschauerraum geschoben wird, müssen die Flüchtenden auf dem Weg in eine vermeintliche Freiheit überwinden. Eine halbtransparente Gazewand teilt die Bühne nach hinten. Das zehnköpfige Ensemble spielt vor und hinter dieser Trennlinie, die Drinnen von Draußen trennt, Gegenwart von Erinnerung, Sichtbares von Unsagbarem. Videosequenzen, die auf die Rückwand projiziert werden, erweitern die Realität des Schreckens ins Unendliche: Flüchtende, die einen tosenden Fluss überqueren und vom anderen Ufer aus beschossen werden. Ein winziges Boot in einem sturmgepeitschten Meer, darüber ohrenbetäubender Hubschrauberlärm, der jedoch keine Rettung bringt. Eine nächtliche Fahrt im Lastwagen. All das in immer plastischeren Bildern.

Die eingeblendeten Ortsmarken und Jahreszahlen spannen ein Netz zwischen Kabul und Teheran, Moskau und Georgien, zwischen dem Aufnahmelager in Calais und einer Amtsstube in Melbourne. Die einzelnen, oftmals sehr kurzen Szenen sind zunächst nur erzählerische Bruchstücke, erschreckende Schlaglichter. Erst nach und nach verdichten sie sich zu Erzählsträngen, schließlich zu Parabeln von grausamer Aktualität. Man könnte die Ortsmarken und die Jahreszahlen austauschen. Und man müsste nur über den Zaun der nächsten Flüchtlingsunterkunft blicken.

Direkt nach der Veranstaltung schreiben professionelle Kulturjournalist*innen eine unabhängige Kritik zu jeder Veranstaltung des Theaterforums. Diese Kritik enthält dabei ausschließlich die Meinung der Autor*innen.